7. Digitale Geländemodelle

7.1. Background der Übung

7.1.1. Allgemeines

Digitale Höhenmodelle (DHM) kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Sichtbarkeitsberechnungen, Ermittlung von Solarpotentialen, Katastrophenmanagement oder 3D-Gebäudemodelle sind nur ein paar Anwendungsbeispiele. Die benötigten Daten können per Hand über Tachymeter, GPS und Digitalisierung von Höhenlinienkarten oder über Radar, Luftbilder und Laserscanning ermittelt werden. Zusätzlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mittels Gitterlinien, Höhenlinien, Schummerungen und Kombinationen daraus, ein digitales Höhenmodell grafisch darzustellen.

7.1.2. Datenformate für DHM´s in ArcGIS Pro

7.1.2.1. TINs

TINs (Triangulated Irregular Network) werden zur Darstellung von dreidimensionalen Oberflächen verwendet. Dies kann z.B. über ein PointFeature geschehen, welches mit dreidimensionalen Koordinaten angelegt wird, in dem die jeweiligen Punkte mit ihren Höhenwerten gespeichert werden können. Diese Punkte können entsprechend der Datenquelle entweder ein regelmäßiges Raster bilden oder beliebig verteilt auftreten. Je mehr Punkte für einen bestimmten Raum verfügbar sind, desto genauer wird das fertige Modell. Jedoch erhöht sich dabei die Datenmenge und damit auch die Rechenzeit enorm.

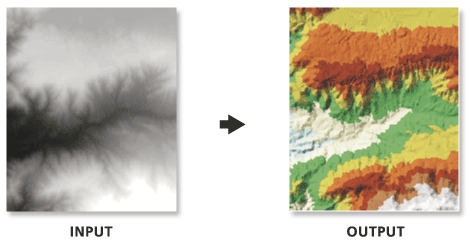

In einem Raster können Höhenwerte dadurch gespeichert werden, indem jedem Pixel ein Zahlenwert zugeordnet wird, welcher einer bestimmten Höhe entspricht. Diesen Werten können nun zur Veranschaulichung Grauwerte entsprechend ihrer Höhe zugewiesen werden, sodass ein dunkles Grau einem tiefen Punkt und Weiß einem hohen Punkt entspricht - oder andersherum. Auch daraus lassen sich TINs erstellen, auch wenn hier die Vorgehensweise etwas anders abläuft, da nicht jedes Pixel als einzelner Punkt angesehen werden kann (dies würde zu einer ungeheuer riesigen Datenmenge führen).

In unserem Fall arbeiten wir mit einem vorgegebenen Raster und möchten daraus das TIN erzeugen. Mit dem Werkzeug Raster zu TIN (siehe folgende Abbildung) wird ein TIN erstellt, dessen Oberfläche lediglich um eine angegebene Z-Toleranz vom Eingabe-Raster abweicht. Raster zu TIN wird häufig verwendet, um ein Raster, das von einem digitalen Geländemodell (DGM) abgeleitet wurde, in ein TIN-Oberflächenmodell zu konvertieren. Falls angegeben, fungiert die maximale Anzahl an Punkten als Beschränkung der TIN-Größe. Das Werkzeug bricht ab und gibt einen Fehler aus, wenn die Z-Toleranz nicht bis zu dem Zeitpunkt erreicht ist, zu dem die Anzahl der Knoten des TINs diese Größe erreicht hat.

Abb. 7.1 Raster to TIN

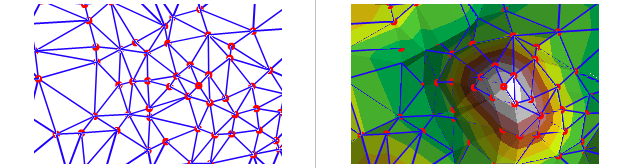

Im Allgemeinen erhält man bei der Erstellung eines TINs (Dreiecksvermaschung) ein vektorbasiertes Datenmodell. Die dadurch entstandenen Dreiecke werden nun mit einer Flächenfüllung versehen (linear interpoliert). Man erhält ein dreidimensionales Geländemodell, das in ArcMap zweidimensional und Höhen-farbcodiert dargestellt wird (3D-Darstellung in der “View” Menüleiste).

Abb. 7.2 Erstellung eines TIN´s, Esri, resource Center

7.1.2.2. Terrain Datasets

Im Gegensatz zu TINs variiert bei Terrain Datasets die Genauigkeit, mit der eine Oberfläche angezeigt wird, abhängig vom Maßstab. Für diesen Zweck beinhalten Terrain Datasets sogenannte “Pyramid Levels”, die das Terrain je nach Zoomstufe wie in unten stehender Abbildung unterschiedlich detailliert darstellen, was zu einem erheblichen Performancegewinn bei der Visualisierung führt. Terrain Datasets eignen sich daher vor allem zur Visualisierung großer Datenmengen und weisen folgende Charakteristika auf:

Geeignete Repräsentation und Modellierung des Geländes durch Integration von 3D-Masspoints in Verbindung mit anderen Datenquellen, wie z.B. 3D-Messungen etc.

Mehrere 3D-Analysen mit der ArcGIS 3D Analyst Extension

Ableitung von Raster-DGMs

Im Gegensatz zum einem TIN weist ein Terrain Dataset folgende Unterschiede auf:

Terrain Dataset unterstützt die Geodatabase, während TINs direkt als eigenes Format gespeichert werden.

Das Terrain behält die Beziehung zu den Quelldaten, von dem es generiert wurde. TINs verlieren diese Beziehung, da sie als extra Dataset generiert werden.

Terrain Datasets können über die Masspoints verändert werden. Bei TINs geht dies nicht.

Die zu verarbeitenden Masspoints sind bei TINs auf 5 Mio. Punkte begrenzt, wohingegen bei Terrain theoretisch unendlich viele Masspoints verarbeitet werden können.

Abb. 7.3 Zoom-Stufen eines Terrain-Datasets

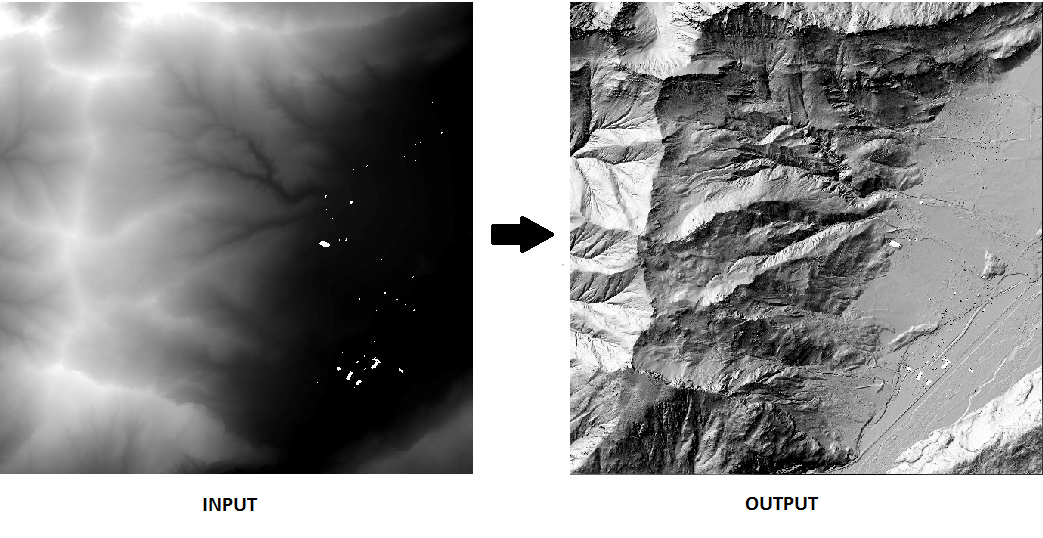

7.1.2.3. Hillshade (Schummerung)

Mit der Funktion Hillshade (siehe folgende Abbildung) wird unter Berücksichtigung von Beleuchtungsquelle und Schatten ein geschummertes Relief aus einemOberflächen-Raster erzeugt. Dies geschieht durch Festlegen der Positioneiner hypothetischen Lichtquelle und Berechnen der Beleuchtungswerte für jede Zelle in Bezug zu den benachbarten Zellen. Mithilfe dieser Funktion kann die Visualisierung einer Oberfläche für die Analyse oder die grafische Anzeige stark verbessert werden, insbesondere bei Verwendung von Transparenz.

Licht und Schatten sind standardmäßig Graustufen, die mit ganzen Zahlen von 0 bis 255 verknüpft sind (zunehmend von schwarz zu weiß).

Abb. 7.4 Hillshade-Funktion

7.2. Ziel der Übung

Sie werden sich in dieser Übung mit der Bearbeitung und Analyse von “Digitalen Geländemodellen” (kurz DGM) beschäftigen. Zudem lernen Sie die unterschiedlichen in ArcGIS Pro zur Verfügung stehenden Datenformate kennen, um DGMs abzubilden.

Lernziele:

Erzeugung eines TINs aus einem Raster

Erstellung eines Terrain-Datasets

Erstellung eines Hillshades

Sichtbarkeitsanalyse

Steigungsanalyse

7.3. Übungsumsetzung

7.3.1. Übungsziel 1 - TIN

7.3.1.1. Laden der Daten und Voreinstellungen

Laden Sie zunächst die nachfolgenden Daten und nehmen Sie alle unten genannten Einstellungen vor, damit ein möglichst schnelles und problemloses Durchführen der Übung möglich ist.

Erstellen Sie auf dem Desktop einen Abgabeordner mit passendem Namen (z.B. GIS_UE_9)

Laden Sie den Zip-Ordner für die Übung 7 von Moodle herunter und kopieren und entpacken Sie diesen in Ihren gerade erstellten Abgabeordner.

Öffnen Sie ArcGIS Pro. Erstellen Sie ein neues Projekt (geben Sie den Speicherpfad zu Ihrem Abgabeordner an) und wählen Sie dabei Map

Verbinden Sie in ArcGIS Pro den Ordner in dem sich die Daten befinden mit Add Folder Connection nach einem Rechtsklick auf Folders im Catalog. Klicken Sie anschließend mit einem Rechtsklick auf die Geodatenbank und wählen Sie Add To Project. Unter Databases können Sie nun die Geodatenbank mit einem Rechtsklick und Make Default zur Standarddatenbank machen. (Dies ist wichtig, da so alle Ergebnisse in dieser Datenbank gespeichert werden).

Laden Sie das

DGMin Ihr Projekt.Öffnen Sie ein Word Dokument, in dem Sie Ergebnisse als Screenshots und Antworten auf Fragen im Tourguide der Übung speichern.

7.3.1.2. Erstellung eines TINs

Im folgenden Schritt werden Sie aus einem Raster ein TIN erstellen.

Öffnen Sie dabei das Menü Geoprossesing

und verwenden Sie das Tool

Raster to TIN (3D Analyst Tools)

und verwenden Sie das Tool

Raster to TIN (3D Analyst Tools)Verwenden Sie als Input Feature das DGM

Benennen Sie Ihren Output sinnvoll

Übernehmen Sie die restlichen Einstellungen

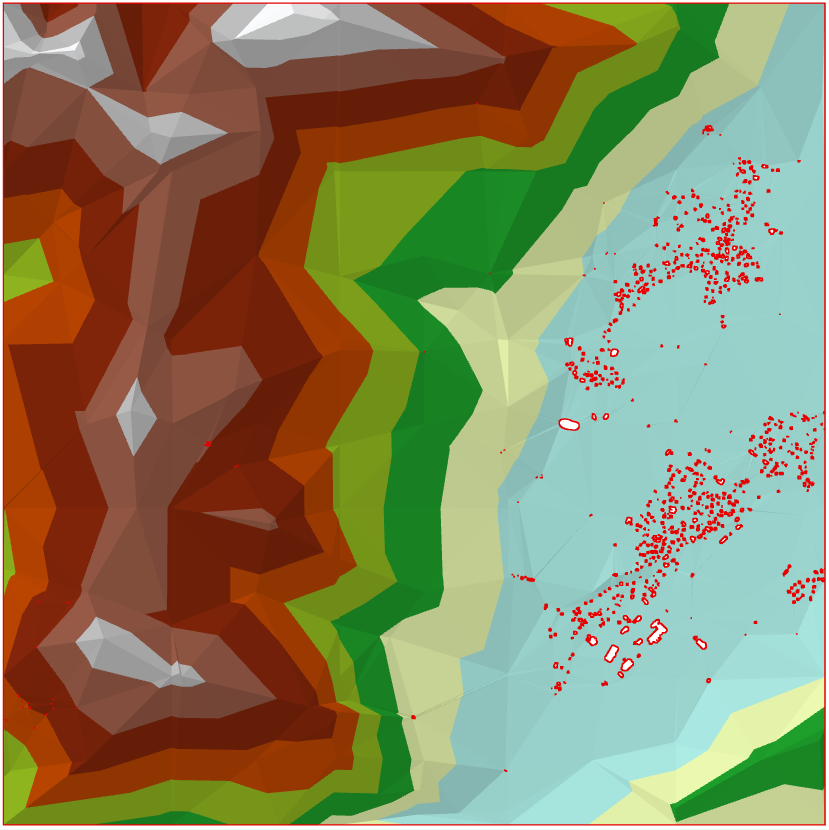

Ihr TIN sollte in etwa wie dieses in folgender Abbildung aussehen

Fertigen Sie einen Screenshot an und speichern Sie diesen in Ihrem Abgabe dokument (Word).

Abb. 7.5 TIN

7.3.2. Übungsziel 2 - Terrain Dataset und Hillshade

7.3.2.1. Terrain Dataset erstellen

ArcGIS bietet neben den TINs noch andere Datenformate an, um aus Laserpunktdaten ein DGM zu erstellen und visuell darzustellen. Ein Datenformat, um möglichst viele Laserpunktdaten (> 1 Mio.) zu verwalten, ist das Terrain Dataset. Wie bereits erläutert, bietet das Terrain Dataset verschiedene Vorteile, besonders wenn es um die Verwaltung und Bearbeitung großer Laserpunktdatenmengen geht.

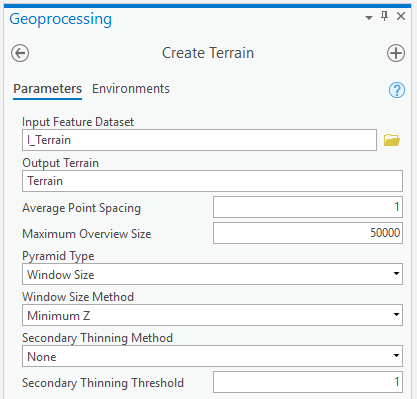

Zur Erstellung der Daten werden verschiedene Geoprocessing-Tools gebraucht. Zuerst wird das neue Dataset erstellt. Öffnen Sie das Tool Create Terrain (3D Analyst Tools) und folgen Sie den Anweisungen wie in folgender Abbildung dargestellt.

Verwenden Sie als Input Feature Dataset das

I_TerrainName für das Terrain = Terrain

Unter Average Point Spacing geben Sie bitte 1 an

Setzen Sie Pyramid Type auf Windows Size

Speichern Sie das Dataset ab

Frage 1: Was bedeutet der Wert 1?

Frage 2: Welchen Ursprung / Grund könnten die Datenlücken (rot umrandete weiße Bereiche) haben?

Abb. 7.6 Geoprocessing: Create Terrain

Anschließend wird das Werkzeug Add Terrain Pyramid Level (3D Analyst Tools) verwendet, um Pyramidenstufen dem Dataset hinzufügen (siehe obige Abbildung).

Wählen Sie das gerade erstellte Terrain als Input

Unter Pyramid Levels Definition lassen Sie sich die Stufen berechnen. Die Levels können Sie im folgenden Bild sehen

Frage 3: Was bewirkt die Pyramidenberechnung?

Abb. 7.7 Geoprocessing: Add Terrain Pyramid Level

Nachdem die Pyramidenstufen definiert sind, muss auch eine Feature Class dem Dataset hinzugefügt werden. Dabei kommt das Tool Add Feature Class To Terrain (3D Analyst Tools) zum Einsatz.

Wählen Sie das entsprechende Terrain als Input

Die Multipunkt-FeatureClass

LastPulseist am Terrain für die Erstelltung eines Terrain Datasets beteiligt. Wählen Sie diese als Input FeatureStellen Sie sicher, dass bei der Height Field Shape eingestellt ist.

Übernehmen Sie die restlichen Einstellungen

Bauen Sie das Terrain mit dem Werkzeug Build Terrain (3D Analyst Tools).

Berechnen Sie das Terrain mit dem entsprechendem Input und setzen Sie Maintain Extent bei der Update Extent-Option (Dies kann einige Minuten dauern).

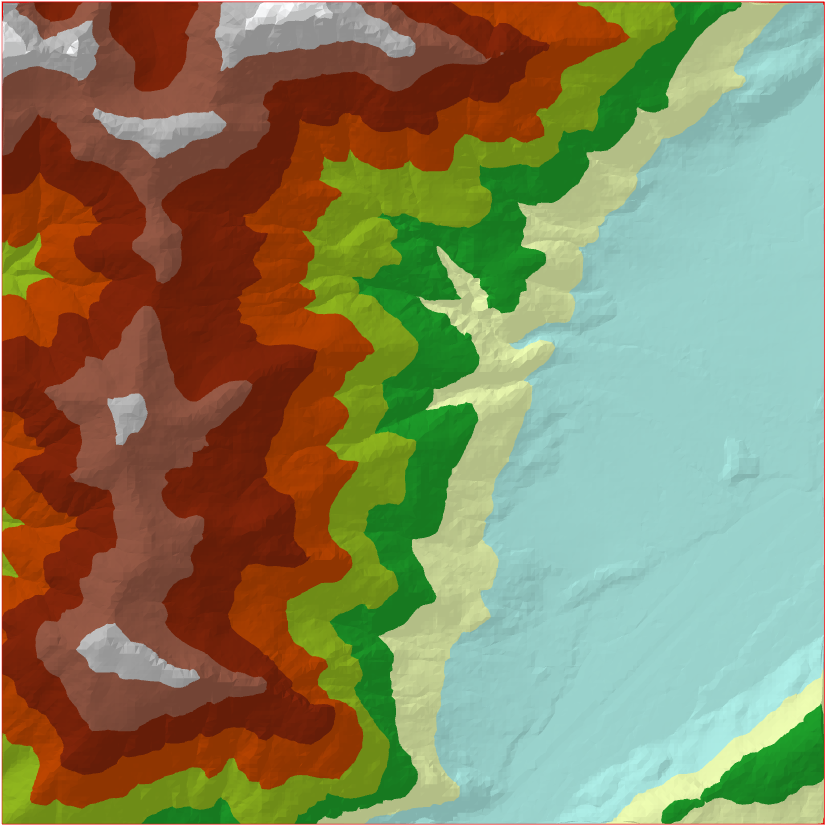

Das erstellte Terrain befindet sich im Feature Dataset

I_Terrainund wird nicht automatisch zu Ihrem Projekt hinzugeladenFolgende Abbildung zeigt, wie ihr Terrain aussehen sollte

Abb. 7.8 Terrain

Frage 4: Vergleichen Sie das Terrain mit dem TIN: Warum liefert das Terrain ein besseres Ergebnis?

7.3.2.2. Erstellung eines Hillshades

Eine gute Möglichkeit, DGMs plastisch zu visualisieren, stellen sogenannte Hillshades dar.

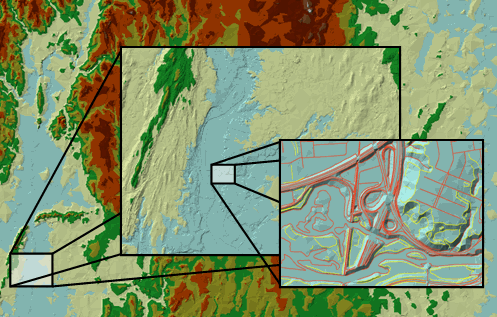

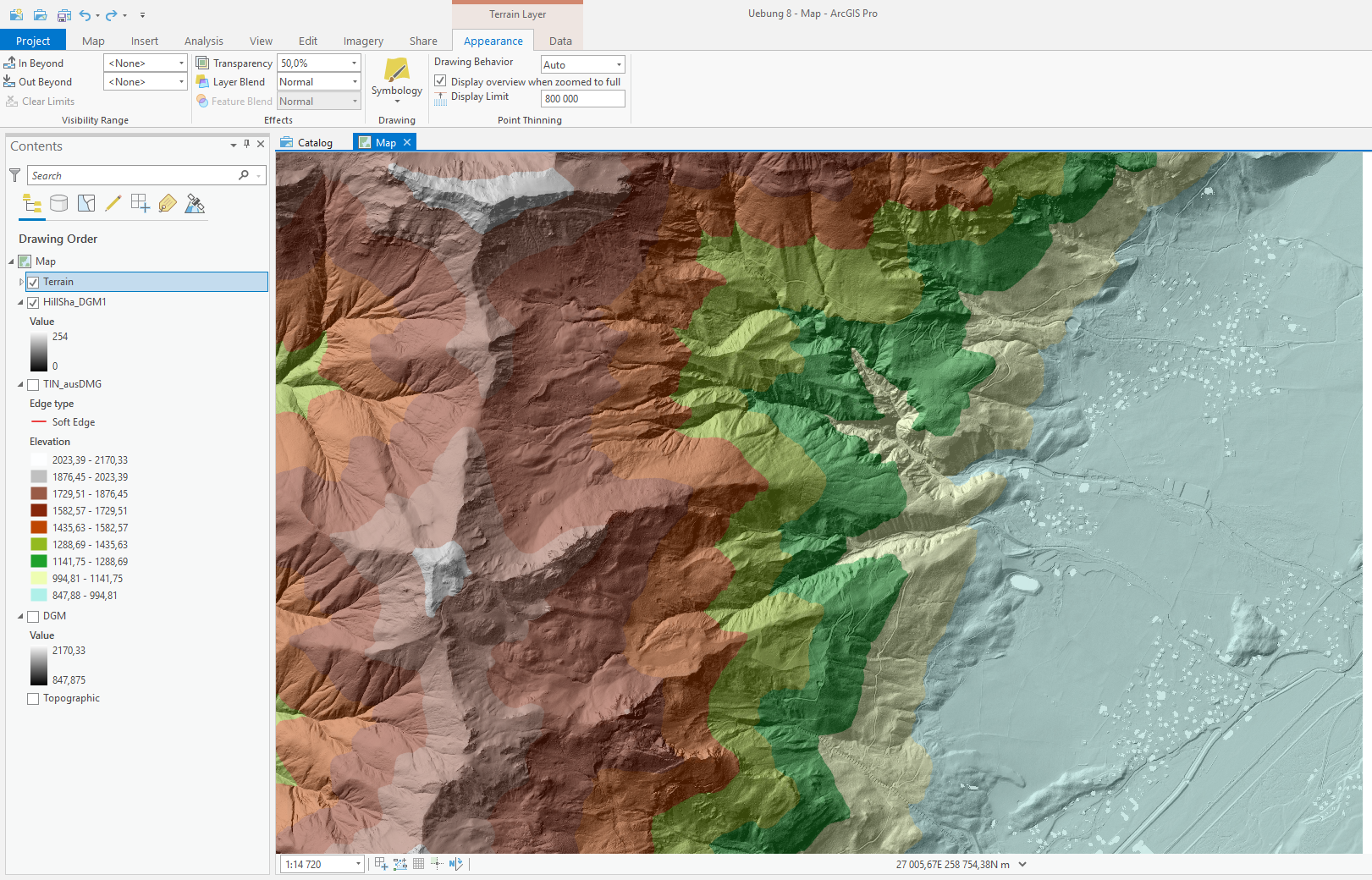

7.3.2.3. Visualisierung des Hillshades mit dem Terrain

Laden Sie zusätzlich zum Hillshade das Terrain (das Terrain sollte über dem Hillshade liegen) und deaktivieren Sie das TIN (siehe folgende Abbildung)

Stellen Sie die Transparenz des Terrains auf 50% (Terrain anklicken dann Appearance tab dann Transparency auf 50% setzen)

Abb. 7.9 Terrain Dataset und Hillshade

7.3.3. Übungsziel 3 - Sichtbarkeits- und Steigungsanalyse

7.3.3.1. Sichtbarkeiten - Erlebnispfad

Nun stellt sich natürlich die Frage: “Wozu kann man das verwenden?”. Beispielhaft soll in dieser Übung die Funktion Viewshed getestet werden, mittels derer sich Gebiete extrahieren lassen, welche von einem bestimmten Punkt eingesehen werden können. Dies bietet zum Beispiel Vorteile für die Planung einer Messkampagne im Hochgebirge. Dabei lassen sich Festpunkte für ein zuverlässiges Beobachtungsnetz im Voraus so planen, dass sie gegenseitig einsehbar sind. Das erspart Zeit und Energie, die andernfalls notwendig wäre, um Berghänge auf der Suche nach geeigneten Orten zu erklimmen.

Wir werden uns hingegen mit einer wesentlich einfacheren Anwendung für diese Funktion auseinandersetzen: Für einen neu angelegten Erlebnispfad wurden Aussichtspunkte geplant, für die zwei mögliche Orte zur Verfügung stehen. Mithilfe von ArcGIS Pro soll nun getestet werden, welcher Aussichtspunkt sich für diesen Zweck am Besten eignet.

Fügen Sie den Layer Aussichtspunkte_Erlebnispfad hinzu (Dataset

IV_Tourismus)Markieren Sie zunächst in der Attributtabelle des Layers Aussichtspunkte_Erlebnispfad den ersten der beiden Punkte (hellblau hinterlegt)

Öffnen Sie daraufhin die Tools

und starten Sie eine

Sichtbarkeitsanalyse mit der Viewshed (Spatial Analyst Tools) Funktion

und starten Sie eine

Sichtbarkeitsanalyse mit der Viewshed (Spatial Analyst Tools) FunktionInput Raster: Frage 5: Welches Input-Raster (Hillshade oder DGM) wird für eine erfolgreiche Analyse benötigt und warum?

Input point or polyline observer features: Aussichtspunkte_Erlebnispfad

Der Z-Factor bleibt unverändert und die Erdkrümmung kann für ein solch kleines Gebiet auch vernachlässigt werden

Output Raster: Aussichtspunkt1

Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten möglichen Aussichtspunkt und vergleichen Sie die Ergebnisse beider Standpunkte.

Frage 6: Welcher der beiden vorgeschlagenen Orte eignet sich eher für den geplanten Aussichtspunkt?

7.3.3.2. Steigungen

Eine weitere Funktion, die Sie in diesem Zusammenhang kennenlernen sollen, stellt das Werkzeug Slope dar. Damit kann die Neigung (das Gefälle oder die maximale Änderungsrate des Z-Wertes) für jede Zelle einer Raster-Oberfläche bestimmt werden.

Lassen Sie sich zunächst für das gesamte Gebiet die Steigungen berechnen.

Öffnen Sie wieder  und starten Sie eine Steigungsanalyse mit der

Slope-Funktion (Spatial Analyst Tools).

und starten Sie eine Steigungsanalyse mit der

Slope-Funktion (Spatial Analyst Tools).

Input Raster: DGM

Verwenden Sie für das Output Raster einen sinnvollen Namen

Output measurement: Degree

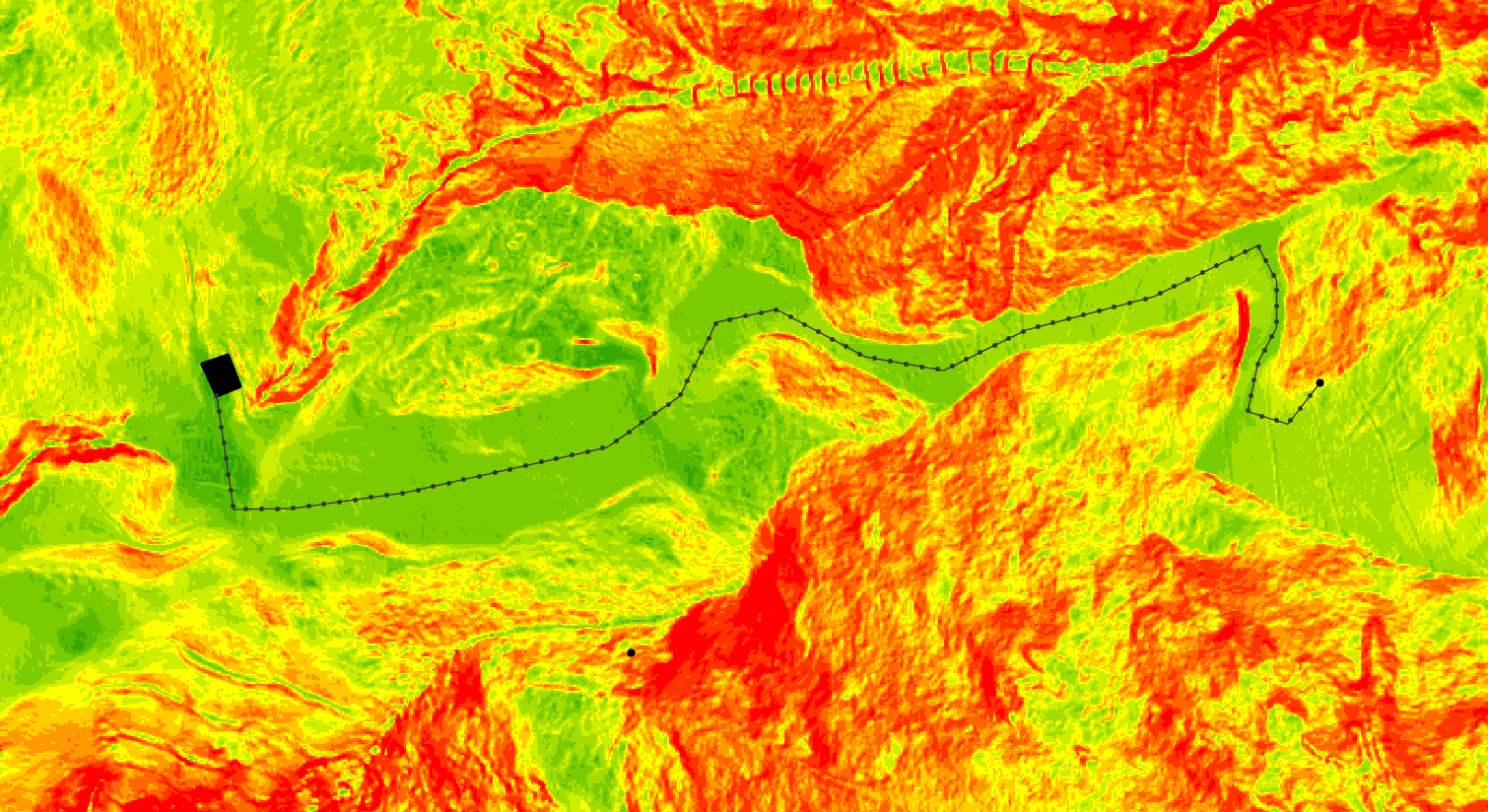

Je nach Farbschattierung können Sie nun erkennen, wo es flacher und wo es steiler bergauf bzw. bergab geht. Im vorherigen Kapitel haben Sie durch die Sichtbarkeitsanalyse festgestellt, welcher Aussichtspunkt der “bessere” ist. Ausgehend von diesem Punkt wollen Sie einen Pfad zur nächstgelegensten Hütte bestimmen, der eine möglichst geringe Steigung hat.

Fügen Sie den Layer Huetten aus dem Dataset

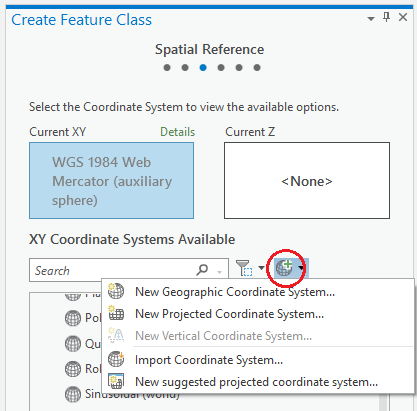

II_Huettenzu Ihrem Projekt hinzuErstellen Sie eine neue Feature Class in Ihrer Geodatenbank: Rechsklick auf Geodatenbank –> New Feature Class

Geben Sie der Feature Class einen geeigneten Namen

Ihre Klasse soll dem Typ Line Features entsprechen

Um das gleiche Koordinatensystem wie die anderen Layer zu erhalten, importieren Sie das der Huetten (siehe folgende Abbildung)

Übernehmen Sie die restlichen Einstellungen ohne Veränderung

Abb. 7.10 New Feature Class: Coordinate System

Navigieren Sie nun zu der Edit-Menüleiste, um Ihren Weg zu zeichnen:

Fügen Sie einen Screenshot des von Ihnen geplanten Wanderwegs dem Abgabe Dokument hinzu

Laden Sie das Dokument mit Antworten und Screenshot auf Moodle hoch.

So könnte Ihr Ergebnis aussehen:

Abb. 7.11 Lösungsvorschlag neuer Pfad